Was ist KI-Vertragsanalyse?

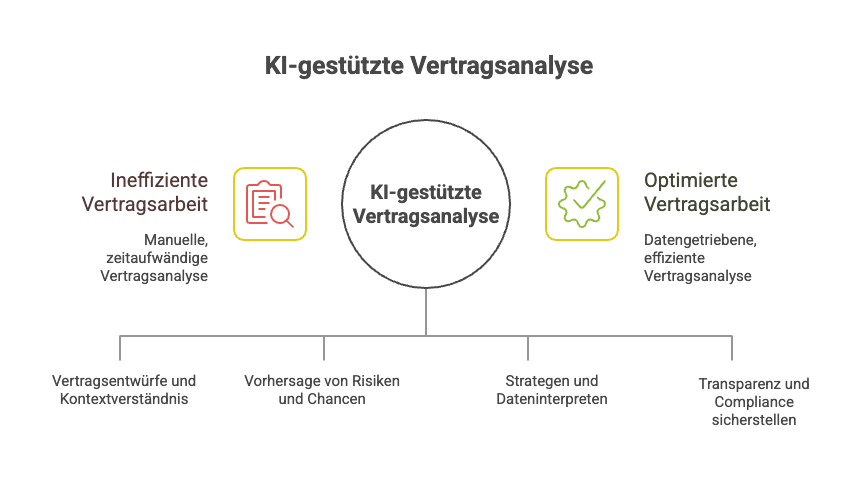

Wer hat nicht schon stundenlang Verträge gewälzt und dabei das Gefühl gehabt, im Paragrafendschungel die Nadel im Heuhaufen suchen zu müssen? KI-Vertragsanalyse verspricht genau hier Abhilfe. Unter diesem Begriff versteht man den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI), um Verträge automatisch zu prüfen, zu verstehen und auszuwerten. Statt jede Klausel manuell zu lesen, können KI-gestützte Systeme Dokumente in Minuten scannen und wichtige Informationen extrahieren. Kurz gesagt: Vertragsanalyse mithilfe künstlicher Intelligenz automatisiert die mühsame manuelle Vertragsprüfung.

Warum ist das Thema gerade jetzt so aktuell? Ganz einfach: Digitalisierung und Effizienzdruck machen auch vor dem Rechtsbereich nicht halt. Unternehmen suchen nach Wegen, Vertragsanalyse zu automatisieren, um Zeit und Ressourcen zu sparen, ohne an rechtlicher Sicherheit einzubüßen. KI in Verträgen ist längst nicht mehr Science-Fiction, sondern Realität in modernen Rechtsabteilungen. Rechtsabteilungen, Vertragsmanager und Unternehmen stehen vor der Herausforderung, immer größere Vertragsvolumina zu bewältigen – und genau hier setzt die KI-gestützte Lösung an. In diesem Artikel erfahren Sie, welche Vorteile KI in der Vertragsanalyse bringt, wie sie funktioniert und worauf Sie bei der Auswahl achten sollten.

Die Herausforderungen traditioneller Vertragsanalyse

Bevor wir zu den Möglichkeiten der KI kommen, lohnt ein Blick auf die Herausforderungen der traditionellen Vertragsprüfung. Klassischerweise bedeutet Vertragsanalyse: Seite für Seite manuell durchgehen – ein zeitaufwändiger Prozess. Die manuelle Prüfung umfangreicher Verträge kann Stunden oder sogar Tage dauern. Nach Angaben des Legal Executive Institute benötigt ein einzelner komplexer Vertrag im Schnitt 5 bis 10 Stunden in der Prüfungl. Bei Dutzenden oder gar Hunderten Verträgen, etwa in einer Due-Diligence-Prüfung, können ganze Teams wochenlang blockiert sein. Kein Wunder, dass wichtige Deadlines in Gefahr geraten, wenn manuelle Vertragsprüfung das Nadelöhr ist.

Dazu kommt die Fehleranfälligkeit und subjektive Auslegung. Menschen übersehen Details – vor allem, wenn die Konzentration nachlässt. Studien schätzen, dass bis zu 60 % der Vertragsfehler auf menschliches Versagen zurückzuführen sind. Jeder Jurist interpretiert Formulierungen leicht anders; was der eine als unkritisch ansieht, markiert der andere vielleicht als Risiko. Diese subjektive Interpretation kann zu Inkonsistenzen führen. Außerdem schleicht sich bei manueller Arbeit gern der Fehlerteufel ein: Eine vergessene Frist hier, ein falsch verstandener Passus dort – und schon drohen Risiken in der Vertragsanalyse, die zu Streitigkeiten oder finanziellen Einbußen führen.

Ein weiteres Problem ist die Komplexität bei großen Vertragsmengen. Unternehmen wachsen, Vertragsvolumen steigen – doch manuelle Prozesse skalieren schlecht. Wenn Hunderte Verträge parallel geprüft werden müssen, stößt selbst das fleißigste Team an Kapazitätsgrenzen. Engpässe und Verzögerungen sind vorprogrammiert. Zusätzlich erschwert die schiere Menge den Überblick: Wurden alle Verträge einheitlich bewertet? Sind irgendwo wichtige Klauseln übersehen worden? Ohne technische Unterstützung wird das Vertragsmanagement schnell zum Mammutprojekt.

Wie funktioniert KI-basierte Vertragsanalyse?

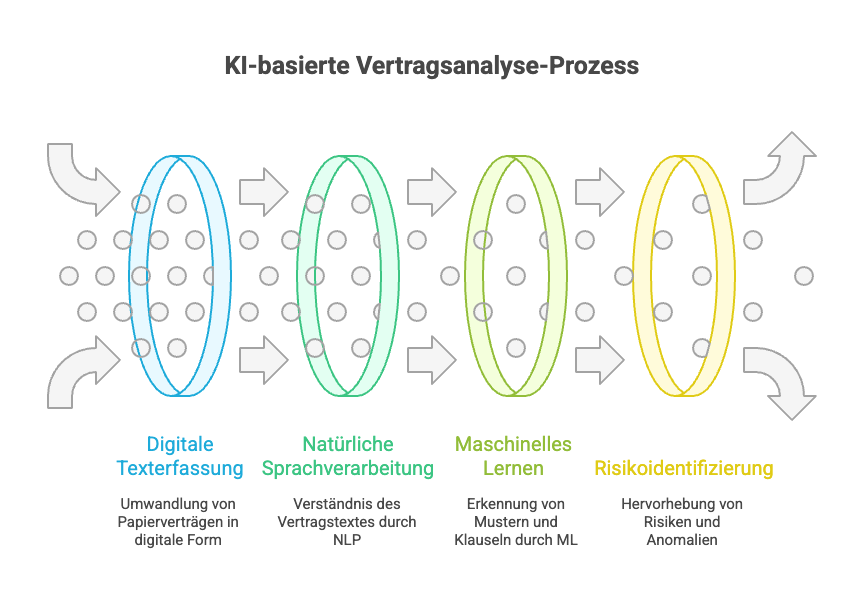

Zum Glück bietet die Technologie Auswege. KI-basierte Vertragsanalyse nutzt fortschrittliche Methoden wie Natural Language Processing (NLP) und maschinelles Lernen (ML), um Verträge schneller und smarter zu prüfen.

Doch wie genau funktioniert das?

- Digitale Texterfassung (OCR): Zunächst müssen Verträge digital vorliegen. Falls Verträge nur als Scan oder in Papierform existieren, kommt Optical Character Recognition (OCR) zum Einsatz, um den Text maschinenlesbar zu machen. Das ist das Fundament – ohne guten OCR-Scan kann auch die beste KI wenig ausrichten.

- Natürliche Sprachverarbeitung (NLP): Jetzt kommt die „Magie“. NLP ermöglicht es Computern, Vertragstexte zu lesen und zu verstehen. Die KI zerlegt Sätze und juristische Formulierungen in Einzelteile und analysiert die semantischen Zusammenhänge. Dadurch erkennt sie, worum es in einer Klausel inhaltlich geht – etwa ob es sich um eine Haftungsbegrenzung, eine Kündigungsfrist oder eine Vertraulichkeitsvereinbarung handelt.

- Maschinelles Lernen & Mustererkennung: Auf Basis dieses Sprachverständnisses wenden ML-Modelle spezielle Analysen an. Vortrainierte KI-Systeme wurden mit tausenden Vertragsdokumenten „gefüttert“ und können Muster und Klauseln erkennen. Beispielsweise klassifiziert die KI automatisch Klauseltypen (z.B. findet alle Haftungsbeschränkungen oder Datenschutzpassagen), extrahiert Schlüssel-Datenpunkte (Parteien, Daten, Beträge, Laufzeiten) und identifiziert Risiken. Letzteres geschieht oft durch Abgleich mit vordefinierten Regelwerken oder einem firmeneigenen Playbook: Die KI weiß, welche Formulierungen als kritisch gelten und schlägt Alarm, wenn etwas Ungewöhnliches oder Abweichendes auftaucht.

Unterschied zu klassischen Tools: Im Gegensatz zu herkömmlicher Vertragssoftware, die meist nur als Ablagesystem dient oder maximal Schlagwort-Suchen erlaubt, geht KI viel weiter. KI-Tools verstehen Kontext – sie finden nicht nur ein Stichwort, sondern begreifen den Sinn einer Klausel. Außerdem lernen sie mit der Zeit hinzu. Klassische regelbasierte Tools mussten manuell mit jeder Eventualität programmiert werden. Eine KI lernt aus Beispielen: Hat sie einmal gesehen, wie eine bestimmte Risiko-Klausel formuliert sein kann, erkennt sie ähnliche Fälle künftig auch in anderen Verträgen – selbst wenn die Wortwahl variiert. Das macht den entscheidenden Unterschied aus: KI-Technologie für Verträge kann flexibel auf neue Dokumente angewendet werden, ohne für jeden Vertrag neu programmiert werden zu müssen. Kurzum: NLP, ML & Co. ermöglichen, Vertragsinhalte automatisch zu analysieren, Klauseln auszulesen und Risiken aufzudecken – schneller und oft genauer, als es manuell je möglich wäre.

Vorteile der KI-gestützten Vertragsanalyse

Warum also sollte man seine Verträge einer KI anvertrauen?

Die Vorteile der KI-Vertragsanalyse sprechen für sich:

- Enorme Zeitersparnis und Effizienz: Was früher Tage dauerte, schafft KI in Minuten. Automatisierte Systeme können hunderte Seiten blitzschnell scannen und relevante Passagen markieren. Studien zeigen, dass die Automatisierung den Prüfungsaufwand um bis zu 80 % reduzieren kann. Das bedeutet: Ihre Rechtsabteilung gewinnt wertvolle Kapazitäten zurück. Routineprüfungen lassen sich quasi auf Knopfdruck erledigen, während sich Ihre Experten auf strategische Aufgaben konzentrieren können.

- Erhöhte Genauigkeit und weniger Risiken: Fehler reduzieren, Qualität verbessern – so lautet ein zentrales Versprechen der KI. Da die KI jeden Vertrag nach den gleichen Maßstäben prüft und nie müde wird, steigt die Konsistenz der Analysen. Menschliche Flüchtigkeitsfehler werden minimiert. Selbst versteckte Klauseln oder riskante Formulierungen, die einem geübten Auge entgehen könnten, fischt die KI zuverlässig heraus. In einigen Fällen konnte die Fehlerquote bei Vertragsprüfungen um bis zu 90 % gesenkt werden. Dadurch sinkt auch das Haftungsrisiko für Ihr Unternehmen – kritische Klauseln bleiben nicht länger unentdeckt.

- Skalierbarkeit für große Vertragsvolumen: Ob Sie zehn oder zehntausend Verträge prüfen müssen, eine KI-gestützte Lösung ist skalierbar. Mehr Verträge bedeuten nicht automatisch mehr Arbeit oder zusätzliche Köpfe – das System verarbeitet große Mengen fast ebenso leicht wie einzelne Dokumente. Gerade für Wachstumsphasen oder M&A-Transaktionen mit riesigen Datenräumen ist das ein Game-Changer. Engpässe gehören der Vergangenheit an, denn KI-Systeme bewältigen Spitzenlasten, ohne Qualität einzubüßen.

- Bessere Verhandlungsposition durch strukturierte Daten: Wissen ist Macht – und KI verschafft Ihnen Wissen über Ihre Verträge. Alle wichtigen Datenpunkte (wie Preise, Kündigungsfristen, Haftungslimits) werden strukturiert erfasst und sind auswertbar. Das erlaubt analytische Insights: Zum Beispiel können Sie auf Knopfdruck ermitteln, in wie vielen Ihrer Lieferantenverträge eine bestimmte Klausel vorkommt. Dieses tiefe Verständnis stärkt die Verhandlungsposition Ihres Unternehmens. Sie treten in Vertragsverhandlungen mit harten Fakten an und können auf Basis Ihrer Vertragsdaten bessere Konditionen erzielen. Verträge werden vom bloßen Ablage-Dokument zu einer strategischen Datenquelle für Geschäftsentscheidungen.

Zusammengefasst steigert KI die Effizienz der Vertragsprüfung, senkt Fehler und Risiken, und liefert ganz neue Transparenz in Ihrer Vertragslandschaft. Kein Wunder, dass immer mehr Unternehmen auf Automatisierung im Vertragsmanagement setzen, um konkurrenzfähig zu bleiben.

Einsatzmöglichkeiten in der Praxis

KI-gestützte Vertragsanalyse ist weit mehr als ein theoretisches Konzept – sie wird bereits in vielen Bereichen erfolgreich eingesetzt. Hier einige praxisnahe Einsatzmöglichkeiten:

- Rechtsabteilungen in Großunternehmen: In Konzern-Rechtsabteilungen fallen täglich Verträge aus verschiedensten Bereichen an. KI in Rechtsabteilungen hilft, den Überblick zu behalten. Routineverträge wie Geheimhaltungsvereinbarungen (NDAs), Lieferantenverträge oder Arbeitsverträge können automatisiert vorgeprüft werden. Das entlastet die Juristen, die sich dann den wirklich kniffligen Fällen widmen können. Auch bei der Vertragsverwaltung (Fristenmonitoring, Verlängerungen) unterstützt KI, indem sie automatisch Erinnerungen schickt oder Vertragsdaten im zentralen System aktualisiert.

- Mergers & Acquisitions (M&A) Due Diligence: Bei Firmenübernahmen müssen oft in kurzer Zeit hunderte Verträge des Zielunternehmens geprüft werden. KI-basiertes Contract Review ist hier ein echter Effizienzbooster. Die Software scannt alle Dokumente im Datenraum und filtert z.B. Kündigungsklauseln, Change-of-Control-Bestimmungen, Haftungsbegrenzungen oder andere Red-Flag-Risiken heraus. So gewinnen die M&A-Teams schnell einen Überblick, wo potenzielle Fallstricke liegen. Was früher wochenlange Nachtschichten bedeutete, kann KI in Stunden erledigen – eine bessere Informationsbasis für Verhandlungen und Bewertungen.

- Vertragsmanagement in Einkauf & Vertrieb: Sowohl Einkaufsabteilungen als auch Sales-Teams jonglieren mit zahlreichen Verträgen (Rahmenverträge, Kundenverträge, SLA-Vereinbarungen usw.). Eine KI-Lösung kann Einkaufsverträge systematisch prüfen, ob z.B. Compliance-Vorgaben eingehalten werden oder ob Lieferanten ungewöhnliche Klauseln eingebaut haben. Im Vertrieb hilft KI, Angebote und Kundenverträge schneller abzuwickeln, indem Standardklauseln automatisch verifiziert und genehmigungsbedürftige Abweichungen markiert werden. Das verkürzt Durchlaufzeiten und reduziert das Risiko, dass ungünstige Bedingungen unbemerkt akzeptiert werden.

- Compliance-Prüfungen und Risikomanagement: Im Bereich Compliance müssen Verträge regelmäßig auf Konformität mit gesetzlichen Vorgaben und internen Richtlinien überprüft werden. Beispielsweise verlangt die DSGVO bestimmte Datenschutzklauseln in Verträgen. Eine KI kann alle Verträge nach solchen Klauseln durchsuchen und Alarm schlagen, wenn etwas fehlt oder nicht mehr aktuell ist. Ebenso kann KI in laufenden Verträgen kontinuierlich wachen: Wird ein Vertrag nachträglich geändert, erkennt das System unübliche Modifikationen oder fehlende Freigaben und meldet es dem Team. So fungiert die KI als permanenter Wächter, der sicherstellt, dass Ihr Vertragsportfolio compliant und risikoarm bleibt.

Diese Beispiele zeigen: Egal ob in Rechtsabteilung, M&A, Einkauf, Vertrieb oder Compliance – der Einsatz von KI im Vertragsmanagement bietet überall dort Mehrwert, wo es viele Verträge und einen hohen Prüfaufwand gibt. Unternehmen, die hier auf KI setzen, berichten von deutlich beschleunigten Prozessen und weniger Vertragsüberraschungen.

Risiken und Grenzen der KI-Vertragsanalyse

So vielversprechend KI-Lösungen sind, man sollte auch die Risiken und Grenzen im Blick behalten.

Künstliche Intelligenz ist kein Wundermittel, und beim Einsatz in juristischen Kontexten gelten besondere Anforderungen:

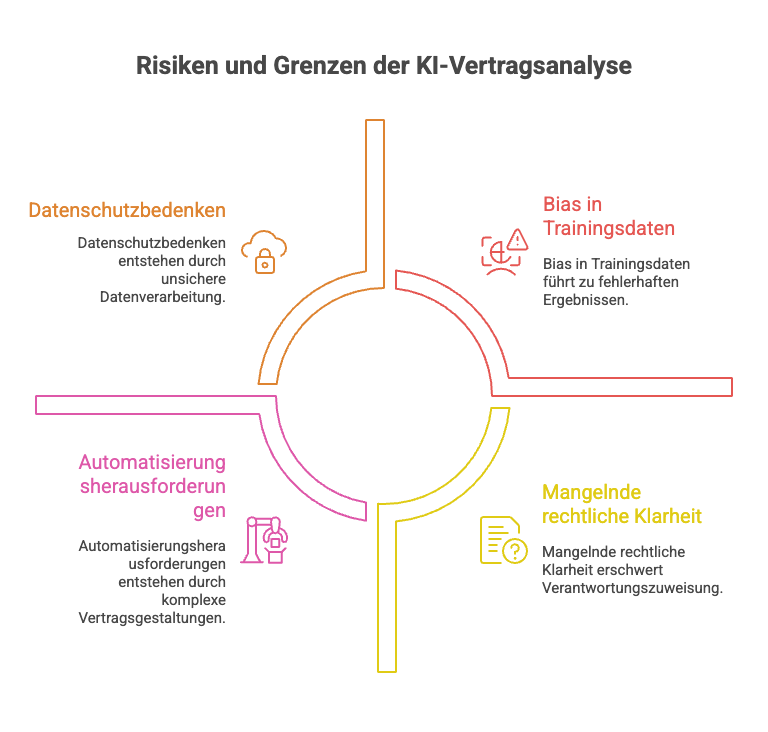

- Abhängigkeit von Trainingsdaten: Eine KI ist nur so gut wie die Daten, mit denen sie trainiert wurde. Bias und Lücken im Trainingsmaterial können zu fehlerhaften Ergebnissen führen. Wenn etwa das System hauptsächlich anglo-amerikanische Verträge „gelernt“ hat, könnte es mit spezifischen deutschen Klauseln Probleme haben. Unternehmen müssen sicherstellen, dass die KI mit relevanten, hochwertigen Vertragsdaten trainiert wurde – idealerweise mit Daten aus dem eigenen Rechtsbereich. Sonst drohen Ungenauigkeiten in der Analyse.

- Interpretationsspielräume vs. Automatisierung: Juristische Sprache ist komplex und hat oft Grauzonen. Nicht alles lässt sich eindeutig durch Regeln abbilden. Eine KI kann zwar Hinweise geben, ob eine Klausel ungewöhnlich ist oder vom Standard abweicht, aber die rechtliche Bewertung im Einzelfall erfordert nach wie vor menschliches Urteilsvermögen. Es besteht die Gefahr, dass man blind der Maschine vertraut, obwohl vielleicht ein Kontext vorliegt, den die KI nicht kennt. Automatisierung bedeutet Standardisierung – das ist gut für Effizienz, aber schwierig bei kreativen oder sehr speziellen Vertragsgestaltungen. Daher gilt: KI soll den Juristen unterstützen, nicht ersetzen. Das letzte Wort hat immer der Mensch, der die Ergebnisse prüft und interpretiert.

- Datenschutz und rechtliche Anforderungen: Verträge enthalten vertrauliche Informationen und personenbezogene Daten. Wenn ein KI-Tool zum Einsatz kommt, stellt sich die Frage: Wo werden diese Daten verarbeitet? Cloud-Lösungen müssen DSGVO-konform sein und hohe Sicherheitsstandards bieten. Gerade bei externen SaaS-Anbietern ist zu prüfen, ob die Daten verschlüsselt übertragen und gespeichert werden, wer Zugriff hat und ob evtl. Server im Ausland stehen (Stichwort Schrems II). Auch Geheimhaltungspflichten spielen eine Rolle – Vertragsdaten dürfen nicht in falsche Hände geraten. Unternehmen müssen sicherstellen, dass die KI-Lösung rechtlich zulässig eingesetzt wird und alle Compliance-Vorgaben einhält. Zudem sollte klar sein, wer haftet, wenn die KI einmal falsch liegt. Rechtlich ist noch wenig geklärt, wer die Verantwortung trägt, wenn eine automatisierte Analyse Fehler macht – der Anbieter, der Nutzer oder niemand? Diese Unsicherheit gehört zu den derzeitigen Grenzen.

Kurzum: Die Risiken der KI-Vertragsanalyse liegen vor allem in der Datenbasis und in den Bereichen, wo juristische Finesse gefragt ist. Auch Akzeptanzprobleme sind nicht zu unterschätzen: Ein Legal-Team muss erst Vertrauen in das neue Tool fassen. Deshalb sind Schulungen und ein klarer Change-Management-Plan wichtig, damit die Mitarbeiter verstehen, wie die KI arbeitet und wie sie ihnen nützt. Wenn diese Hürden beachtet werden, überwiegen die Vorteile, doch man sollte Grenzen künstlicher Intelligenz im Rechtsbereich realistisch einschätzen und immer mit gesundem Menschenverstand nachsteuern.

Auswahlkriterien für Tools zur KI-Vertragsanalyse

Der Markt für KI-Tools in der Vertragsanalyse wächst rasant. Doch beste KI-Tools für Verträge zu finden, ist gar nicht so einfach – die Angebote unterscheiden sich teils erheblich. Worauf sollten Unternehmen achten, wenn sie eine Software für Vertragsanalyse auswählen?

Datenbasis und KI-Modell: Prüfen Sie, auf welcher Datenbasis das Tool trainiert wurde. Handelt es sich um eine KI, die speziell für juristische Texte (am besten in Ihrer Sprache und Rechtsordnung) entwickelt wurde? Ein Tool, das Vertragsdeutsch „versteht“, wird bessere Ergebnisse liefern als ein generisches Sprachmodell. Fragen Sie auch, ob eigene Verträge zum Training genutzt werden können, um das Modell zu verfeinern. Ein solides Machine-Learning-Modell mit breitem Training im Bereich Recht ist das Herzstück einer guten Lösung.

Funktionsumfang und Usability: Listen Sie Ihre Anforderungen auf. Benötigen Sie vor allem Klauselerkennung, Risikomarkierungen, einen Vertragsvergleich zwischen Versionen, oder vielleicht Integrationen mit bestehenden Systemen? Das Tool sollte die Funktionen bieten, die Ihre Vertragsprozesse wirklich verbessern. Gleichzeitig ist Usability (Benutzerfreundlichkeit) entscheidend: Eine KI-Vertragssoftware muss von Juristen und Vertragsmanagern intuitiv bedienbar sein, ohne langwierige Schulungen. Ein übersichtliches Dashboard, klare Markierungen und Erklärungen der KI-Ergebnisse helfen enorm bei der Akzeptanz.

Integration und IT-Infrastruktur: Überlegen Sie, wie das neue Tool in Ihre Landschaft passt. Ideal ist eine Lösung, die sich z.B. in Ihr Vertragsmanagement-System (CLM), DMS oder andere Software integrieren lässt – über Schnittstellen oder APIs. So vermeiden Sie Datensilos und Doppelarbeit. Auch die Frage Cloud vs. On-Premise ist wichtig: Einige Unternehmen bevorzugen aus Datenschutzgründen On-Premise-Installationen, andere setzen auf die Flexibilität der Cloud. Stellen Sie sicher, dass der Anbieter hier eine Option bietet, die zu Ihren IT-Richtlinien passt.

Anbieter-Auswahl – intern entwickeln oder SaaS? Unternehmen stehen oft vor der Frage: Entwickeln wir eine KI-Lösung in-house oder nutzen wir einen externen Anbieter (SaaS)? Die interne Entwicklung bietet maximale Kontrolle und kann maßgeschneidert sein – erfordert aber viel Know-how, Zeit und Geld. Meist lohnt sich das nur für Tech-Konzerne oder Kanzleien mit großer IT-Abteilung. Für die meisten Unternehmen ist eine SaaS-Lösung die bessere Wahl: erprobte Technologie, sofort einsatzbereit, kontinuierliche Updates und Support inklusive. Achten Sie bei der Anbietersuche auf Referenzen und Erfahrung im Legal-Tech-Bereich. Ein führender Anbieter in Deutschland ist zum Beispiel top.legal – eine KI-gestützte Software, die das gesamte Vertragsmanagement abdeckt und mehrere Tools im Vertragsprozess ersetzt. Solche Lösungen bieten oft Kostenmodelle pro Nutzer oder pro Vertrag, die transparent kalkulierbar sind, und Sie können sie kostenlos testen, um sich selbst ein Bild zu machen.

Kosten-Nutzen und Skalierbarkeit: Natürlich spielen auch die Kosten eine Rolle. Vergleichen Sie die Preismodelle – manche Tools rechnen per Dokument ab, andere pro User/Monat. Wichtig ist der ROI: Wie viel Zeit und Risiko sparen Sie ein im Verhältnis zu den Kosten? Ein guter Anbieter hilft Ihnen vielleicht sogar, diesen Business Case zu rechnen (Stichwort Return on Investment der Vertragsdigitalisierung). Achten Sie auch darauf, dass das Tool mit Ihren Anforderungen mitwächst – heute starten Sie vielleicht mit einem Bereich, morgen wollen Sie es für die ganze Firma einsetzen. Skalierbarkeit und Support sind daher ein Auswahlkriterium.

Kurz gesagt: Definieren Sie Ihre Anforderungen genau und prüfen Sie den Markt der Vertragssoftware mit KI nach den Kriterien Datenqualität, Funktionsumfang, Bedienbarkeit, Integration, Preis und Reputation des Anbieters. Mit dem richtigen Tool – etwa einer Lösung wie top.legal – holen Sie das Maximum aus der KI-Vertragsanalyse heraus.

Zukunftsausblick: Wohin geht die Reise?

Die Entwicklung in diesem Feld ist rasant. Wohin geht die Reise in Sachen KI und Vertragsanalyse?

Ein Blick in die Zukunft von KI im Recht zeigt einige spannende Trends:

Generative AI und LLMs: Große Language Models (LLMs) wie GPT-5 haben in den letzten Jahren für Furore gesorgt. Künftig könnten generative KI-Systeme nicht nur Verträge prüfen, sondern sogar selbst Vertragsentwürfe formulieren. Stellen Sie sich einen „Vertragsassistenten“ vor, der auf Zuruf ganze Vertragsentwürfe in Kanzleiqualität schreibt – erste Experimente dazu gibt es bereits. Auch in der Analyse bedeutet LLM-Technologie, dass die KI noch besser Kontext verstehen und sogar Fragen zu Verträgen in natürlicher Sprache beantworten kann („Welche Partei trägt in diesem Vertrag das Haftungsrisiko?“). Die Modelle werden immer schlauer und könnten Vertragsarbeit noch intuitiver machen.

Predictive Contracting: Ein weiterer Trend ist Predictive Analytics im Vertragsmanagement. Dabei nutzt man die gesammelten Vertragsdaten, um Vorhersagen zu treffen – etwa welche Verträge ein hohes Streitpotenzial haben oder welche Kundenverträge wahrscheinlich verlängert werden. KI-gestützte Prognosen könnten Vertragsmanagern helfen, proaktiv Maßnahmen zu ergreifen (z.B. Risikoverträge früh nachzuverhandeln, oder Chancen auf Up-Selling zu erkennen). Verträge würden so Teil eines datengestützten Frühwarnsystems im Unternehmen.

Veränderte Rollen im Vertragsmanagement: Mit steigender Automatisierung ändern sich auch die Jobs. Routineaufgaben übernehmen Maschinen, während menschliche Experten mehr zu Strategen und Analysten werden. Der Legal Operations Manager oder Contract Analyst der Zukunft wird stärker auf Dateninterpretation und Prozessoptimierung fokussiert sein. Gleichzeitig entstehen neue Profile, wie Legal Tech Spezialisten, die als Schnittstelle zwischen Rechtsabteilung und IT fungieren. Juristen werden sich weiter darauf konzentrieren, komplexe Verhandlungen, Ausnahmen und strittige Fälle zu betreuen – die KI liefert ihnen die Faktenbasis, aber die Entscheidungen und kreativen Verhandlungsstrategien kommen weiterhin von Menschen.

Regulatorische Rahmenbedingungen: In der EU wird intensiv an einem KI-Regulierungsgesetz gearbeitet. Zukünftig müssen KI-Tools in sensiblen Bereichen (womöglich auch Legal Tech) Transparenz- und Compliance-Anforderungen erfüllen. Das könnte bedeuten, dass KI-Vertragsanalyse zertifiziert oder auditiert werden muss. Solche Entwicklungen werden das Vertrauen in die Technologie stärken, könnten aber auch höhere Anforderungen an Anbieter stellen.

Insgesamt ist klar: Legal Tech und insbesondere KI im Vertragsmanagement stehen erst am Anfang. Was heute primär als Effizienztool beginnt, könnte morgen die Art und Weise revolutionieren, wie wir Verträge verhandeln, abschließen und nutzen. Unternehmen tun gut daran, diese Trends im Auge zu behalten – wer früh mit kleinen KI-Piloten startet, hat später einen Erfahrungsvorsprung, wenn Trends im Legal Tech Realität werden. Die Reise hat gerade erst begonnen, und sie verspricht, die juristische Arbeit noch spannender (und datengetriebener) zu machen.

.svg)