Was bedeutet Vertragsaufhebung?

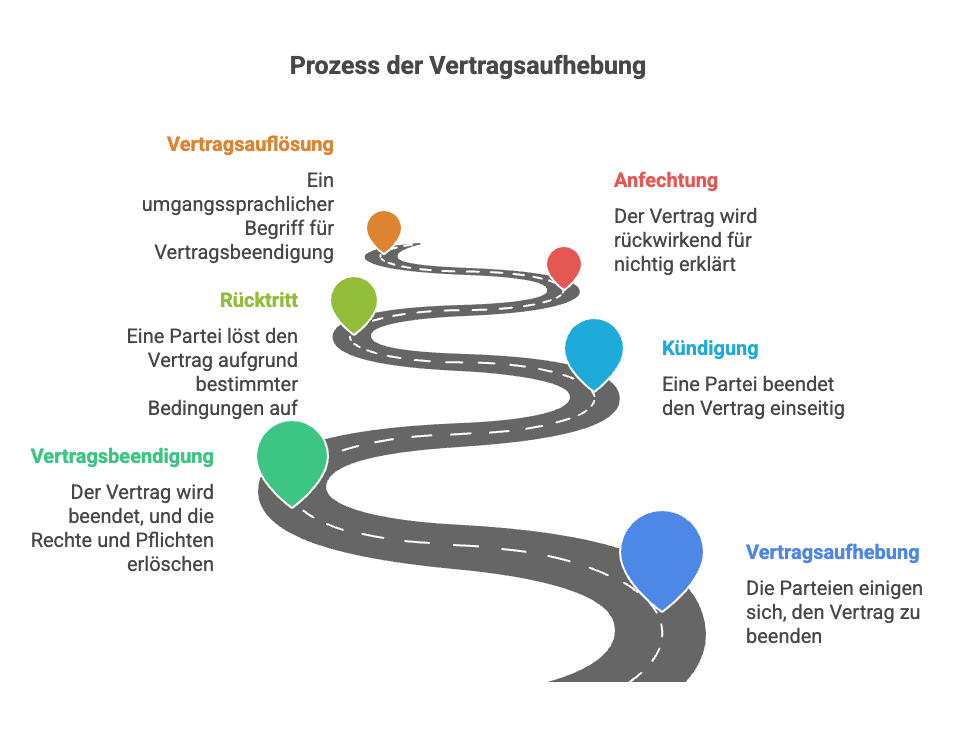

Eine Vertragsaufhebung bedeutet vereinfacht gesagt die Beendigung eines bestehenden Vertrags durch Übereinkunft der Vertragsparteien. Statt auf den nächsten Streit vor Gericht zu warten, setzen sich beide Seiten zusammen und einigen sich darauf, „den Vertrag zu beenden, wodurch die ursprünglich vereinbarten Rechte und Pflichten erlöschen“. Wichtig ist die Abgrenzung zu ähnlichen Begriffen der Vertragsbeendigung:

- Kündigung: Eine Kündigung ist einseitig – eine Partei erklärt das Vertragsende, ob der andere will oder nicht. Typisch etwa bei Miet- oder Arbeitsverträgen.

- Rücktritt: Der Rücktritt ist ein gesetzlich oder vertraglich vorgesehenes Recht, einen Vertrag einseitig aufzulösen, meist wenn bestimmte Voraussetzungen eintreten (z. B. Lieferverzug). Beim Rücktritt werden bereits erbrachte Leistungen in der Regel zurückabgewickelt.

- Anfechtung: Hier wird der Vertrag wegen Irrtum, Täuschung oder Drohung rückwirkend für nichtig erklärt. Der Vertrag gilt dann als nie bestanden, was juristisch strenger ist als eine Aufhebung.

- Vertragsauflösung: Dieser Begriff wird umgangssprachlich oft synonym für Vertragsbeendigung verwendet. Im deutschen BGB ist er jedoch kein eigener Rechtsbegriff – meist ist damit entweder eine Kündigung oder eine Aufhebungsvereinbarung gemeint.

Warum sind Vertragsaufhebungen in der Praxis so wichtig? Nun, das Geschäftsleben ist dynamisch. Verträge sind zwar verbindlich, aber nicht in Stein gemeißelt. Manchmal ändern sich Umstände, Prioritäten oder Beziehungen. Anstatt auf Vertragsbruch oder teure Gerichtsverfahren zuzusteuern, bietet die Vertragsaufhebung eine flexible und oft konfliktarme Lösung, um getrennte Wege zu gehen. Besonders Unternehmer und Vertragsmanager schätzen diese Option, weil sie Zeit, Nerven und Geld sparen kann – und beide Seiten im Idealfall zufriedenstellt.

Rechtliche Grundlagen der Vertragsaufhebung

Vertragsfreiheit ist das Zauberwort: Im deutschen Zivilrecht dürfen Parteien Verträge nicht nur schließen, sondern grundsätzlich auch jederzeit einvernehmlich wieder aufheben. Diese Freiheit ergibt sich aus § 311 BGB und bedeutet, dass niemand gezwungen ist, an einem Vertrag festzuhalten, wenn alle Beteiligten etwas anderes wollen. Ein Arbeitgeber und Arbeitnehmer können z. B. ein Arbeitsverhältnis einvernehmlich beenden, genau wie zwei Unternehmen ihren Liefervertrag auflösen dürfen – die einzige Voraussetzung ist beiderseitiges Einverständnis.

Formvorschriften: Interessanterweise schreibt das Gesetz für viele Vertragsaufhebungen keine besondere Form vor. Theoretisch könnte man sogar mündlich am Telefon „Schwamm drüber, unser Vertrag ist hiermit beendet“ vereinbaren – theoretisch. In der Praxis sollte eine Vertragsaufhebung immer schriftlich festgehalten werden, schon aus Beweisgründen und um Klarheit zu schaffen. Außerdem gibt es wichtige Ausnahmen: Im Arbeitsrecht zum Beispiel muss ein Aufhebungsvertrag schriftlich geschlossen werden, sonst ist er unwirksam. Ähnliches gilt, wenn das ursprüngliche Geschäft formbedürftig war (beispielsweise Aufhebung eines notariell beurkundeten Grundstückskaufvertrags – hier wäre wiederum notarielle Beurkundung nötig). Faustregel: Schriftform einhalten, dann ist man auf der sicheren Seite.

Aufhebungsvertrag vs. Rücktritt: Ein Aufhebungsvertrag (auch Aufhebungsvereinbarung genannt) ist eine neue Vereinbarung, mit der ein laufender Vertrag für die Zukunft beendet wird. Die bereits erbrachten Leistungen bleiben meist wie gehabt, man regelt nur, was ab dem Beendigungsdatum passiert. Der Rücktritt hingegen basiert auf einem Rücktrittsrecht und führt dazu, dass die Vertragspartner so gestellt werden, als hätten sie den Vertrag nie geschlossen – bereits ausgetauschte Leistungen sind zurückzugewähren. Beispiel: Tritt man von einem Kaufvertrag zurück, gibt man die Ware zurück und erhält sein Geld zurück. Hebt man einen laufenden Vertrag per Aufhebungsvertrag auf, einigt man sich beispielsweise darauf, dass keine weiteren Lieferungen erfolgen und evtl. noch offene Zahlungen beglichen werden, ohne dass alles Bisherige rückgängig gemacht wird. Beide Instrumente haben ihren Platz, aber der Aufhebungsvertrag ist flexibler, weil er nicht an gesetzliche Rücktrittsgründe gebunden ist.

Gründe für eine Vertragsaufhebung

Es gibt viele gute Gründe, warum Verträge vorzeitig aufgehoben werden – und keine Sorge, es muss nicht immer daran liegen, dass sich alle nicht mehr grün sind.

Hier einige der häufigsten Konstellationen:

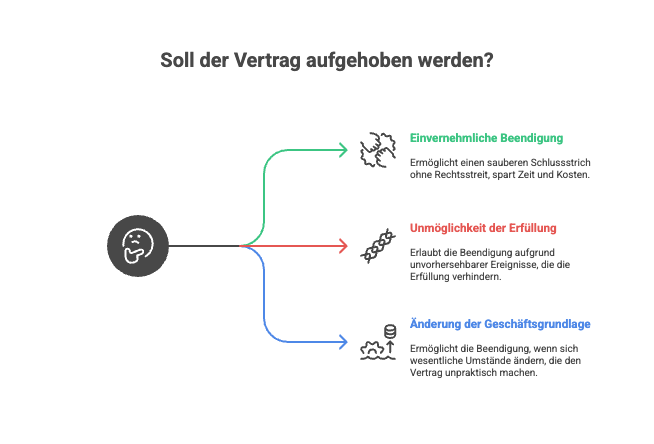

- Einvernehmliche Vertragsbeendigung: Der Idealfall. Beide Seiten sind sich einig, dass der Vertrag nicht mehr fortgeführt werden soll. Vielleicht hat das Projekt seinen Zweck erfüllt oder man hat bessere Alternativen gefunden. Eine einvernehmliche Aufhebung erlaubt einen sauberen Schlussstrich ohne Rechtsstreit. (Stichwort: win-win-Situation – jeder spart sich Zeit und Kosten.)

- Unmöglichkeit der Vertragserfüllung: Manchmal kann ein Vertrag schlicht nicht mehr erfüllt werden. Höhere Gewalt, Naturkatastrophen, plötzlicher Wegfall von Ressourcen – wenn z. B. ein gemieteter Veranstaltungsort abbrennt, wird die vertraglich geschuldete Leistung unmöglich. Juristisch erlöschen dann oft die Leistungspflichten automatisch (vgl. § 275 BGB), aber in der Praxis ist es sinnvoll, auch hier eine Vereinbarung zu treffen. So kann man beispielsweise regeln, was mit bereits gezahlten Beträgen passiert oder ob es eine alternative Leistung gibt.

- Änderung der Geschäftsgrundlage: Das klingt sperrig, ist aber ein wichtiges Prinzip. Die Geschäftsgrundlage eines Vertrags sind wesentliche Umstände, von denen beide bei Vertragsschluss ausgingen. Ändern sich diese drastisch und unvorhersehbar, kann laut § 313 BGB eine Vertragsanpassung oder sogar Aufhebung verlangt werden. Beispiel: Eine Firma hat einen langfristigen Liefervertrag, aber plötzlich ändern sich Gesetze oder Preise so gravierend, dass der Vertrag für eine Partei existenzgefährdend wäre. Hier kann man sich auf veränderte Umstände berufen – oft führt das zu einer einvernehmlichen Neuverhandlung oder Beendigung des Vertrags.

- Praktische Beispiele: Vertrag ist nicht gleich Vertrag – schauen wir auf drei typische Fälle:

- Arbeitsvertrag: Arbeitgeber und Arbeitnehmer vereinbaren einen Aufhebungsvertrag, etwa weil der Mitarbeiter eine neue Stelle antreten will oder der Arbeitgeber betriebsbedingt Stellen abbauen muss. Statt Kündigung mit langen Fristen und möglicher Kündigungsschutzklage gibt es eine schnelle, einvernehmliche Lösung (oft verbunden mit einer Abfindung).

- Mietvertrag: Mieter und Vermieter einigen sich, den Mietvertrag vorzeitig zu beenden. Vielleicht hat der Mieter einen Standortwechsel vor und der Vermieter findet einen Nachmieter – beide profitieren von einer Aufhebung ohne die üblichen Kündigungsfristen.

- Dienstleistungsvertrag/Projektvertrag: Zwei Unternehmen stellen fest, dass ein gemeinsames Projekt nicht mehr sinnvoll ist (sei es wegen Strategieänderung oder unüberbrückbarer Differenzen). Statt auf Erfüllung zu pochen, einigen sie sich auf Vertragsaufhebung. Häufig wird geregelt, dass bereits erbrachte Leistungen bezahlt werden und keiner Forderungen wegen Nichterfüllung stellt.

- Arbeitsvertrag: Arbeitgeber und Arbeitnehmer vereinbaren einen Aufhebungsvertrag, etwa weil der Mitarbeiter eine neue Stelle antreten will oder der Arbeitgeber betriebsbedingt Stellen abbauen muss. Statt Kündigung mit langen Fristen und möglicher Kündigungsschutzklage gibt es eine schnelle, einvernehmliche Lösung (oft verbunden mit einer Abfindung).

Wie man sieht, sind die Gründe vielfältig. Entscheidend ist: Eine Vertragsaufhebung ist kein Schuldeingeständnis, sondern eine pragmatische Lösung, wenn die Fortsetzung des Vertrags für keine Seite (mehr) vorteilhaft ist.

Ablauf einer Vertragsaufhebung

Der Weg zur erfolgreichen Vertragsaufhebung lässt sich in drei Etappen skizzieren:

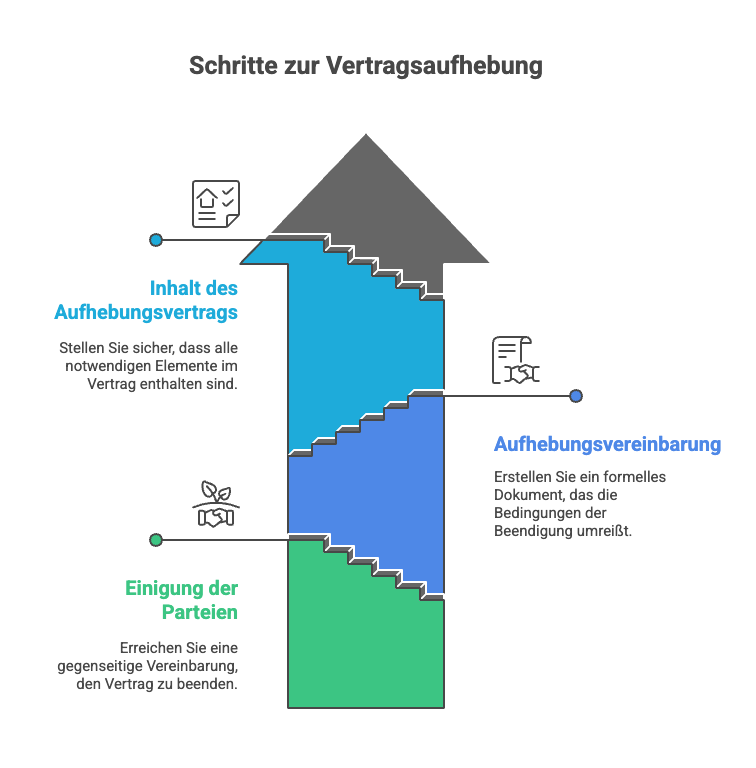

1. Einigung der Parteien: Am Anfang steht die Übereinkunft „Wir wollen auseinandergehen“. Einer der Vertragsparteien muss den Vorschlag machen – idealerweise so, dass die andere Seite ohne Gesichtsverlust zustimmen kann. Haben beide grundsätzlich Ja gesagt, ist der wichtigste Schritt geschafft. Tipp: Ein entspannter, konstruktiver Dialog ist hier Gold wert. Bei harten Verhandlungen hingegen riskiert man, dass doch jemand abspringt oder im Streit auseinandergeht.

2. Aufhebungsvereinbarung formulieren: Ist man sich einig, wird diese Einigung in eine Aufhebungsvereinbarung gegossen. Das ist letztlich ein Vertrag über die Vertragsbeendigung – meta, oder? In dieser Vereinbarung sollte klipp und klar drinstehen, was genau aufgehoben wird und zu wann. Manche sprechen auch vom Aufhebungsvertrag, was synonym ist. Wichtig: Wie jeder Vertrag kommt auch die Aufhebungsvereinbarung durch übereinstimmende Willenserklärungen zustande. Setzen Sie es also schriftlich auf, damit kein Detail verloren geht. In vielen Fällen ist Schriftform sowieso Pflicht oder dringend angeraten (siehe rechtliche Grundlagen oben).

3. Inhalt des Aufhebungsvertrags – Was muss rein? Ein guter Aufhebungsvertrag ist wasserdicht und vollständig. Folgende Punkte dürfen nicht fehlen:

- Vertragsparteien: Wer hebt den Vertrag auf? Nennen Sie die Namen/Firmen beider Seiten und beziehen Sie sich auf den ursprünglichen Vertrag (Datum, Vertragsnummer etc.), damit eindeutig ist, was gemeint ist.

- Beendigungszeitpunkt: Legen Sie fest, zu welchem Datum oder Ereignis der Vertrag enden soll. Sofort mit Unterschrift? Zum Monatsende? Ein klarer Endtermin verhindert Missverständnisse.

- Abwicklungsmodalitäten: Hier geht’s ins Eingemachte: Was passiert mit noch offenen Pflichten? Beispiel: Restzahlung – muss eine Seite der anderen noch Geld zahlen? Wenn ja, wie viel und bis wann? Oder Rückgaben – sind gelieferte Waren zurückzugeben, firmeneigene Geräte vom Mitarbeiter zurück an den Arbeitgeber, Schlüssel an den Vermieter etc.? Listen Sie alles Relevante auf.

- Offene Forderungen und Verzichtsklausel: Ganz wichtig: Regelung offener Punkte. Wenn noch Ansprüche bestehen (ausstehende Rechnungen, Urlaubsabgeltung, Kautionen…), sollte der Aufhebungsvertrag das ausdrücklich benennen. Oft enthält der Vertrag am Ende eine Klausel à la „Mit Erfüllung dieser Aufhebungsvereinbarung sind alle gegenseitigen Ansprüche aus dem Vertrag erledigt.“ So stellt man sicher, dass nicht später doch jemand um die Ecke kommt und noch etwas verlangt.

- Sonstige Vereinbarungen: Je nach Art des Vertrags können hier weitere Punkte hinzukommen. Im Arbeitsvertrag-Aufhebungsfall z. B. die Abfindung, ein Arbeitszeugnis oder eine Freistellung bis zum Ende. In Geschäftsverträgen evtl. eine Regelung zur Geheimhaltung (falls der ursprüngliche Vertrag NDAs enthielt) oder zur Herausgabe von Unterlagen. Überlegen Sie, was in Ihrem speziellen Fall relevant sein könnte.

Ist alles zu Papier gebracht, wird die Aufhebungsvereinbarung von beiden Parteien unterschrieben – und damit rechtswirksam. Achten Sie darauf, dass jeder eine Originalausfertigung erhält. Nun heißt es gegebenenfalls noch: vereinbarte Zahlungen leisten, Gegenstände zurückgeben und Fahrt aufnehmen in Richtung Zukunft, denn der alte Vertrag bindet Sie nicht länger.

Vertragsaufhebung in der Praxis: Beispiele

Schauen wir uns an, wie Vertragsaufhebungen konkret in verschiedenen Bereichen ablaufen können. Die folgenden Praxisbeispiele zeigen typische Szenarien – und worauf Unternehmer und Manager dabei achten sollten.

Arbeitsrecht: Aufhebungsvertrag statt Kündigung

Im Arbeitsrecht ist der Aufhebungsvertrag ein oft genutztes Mittel, um ein Arbeitsverhältnis einvernehmlich zu beenden, ohne den langen (und riskanten) Weg einer Kündigung zu gehen. Für Arbeitgeber hat das einige Vorteile: So braucht man keinen Kündigungsgrund nach Kündigungsschutzgesetz und muss auch den Betriebsrat nicht zwingend anhören. Dadurch lassen sich Trennungen schneller und mit weniger Formalien umsetzen. Aus Arbeitgebersicht kann ein Aufhebungsvertrag insbesondere dann attraktiv sein, wenn ein Personalabbau ansteht oder eine einvernehmliche Trennung konfliktfreier erscheint. Auch Arbeitnehmer profitieren in bestimmten Fällen: Wer z. B. schon einen neuen Job in Aussicht hat, kann mittels Aufhebungsvertrag früher wechseln, statt eine lange Kündigungsfrist abzusitzen. Oft wird im Aufhebungsvertrag eine Abfindung vereinbart (eine Einmalzahlung als Ausgleich), obwohl kein Rechtsanspruch darauf besteht – das schafft Anreize für den Arbeitnehmer zuzustimmen.

Beispiel: Die ACME GmbH möchte sich von einer Mitarbeiterin trennen, da die Auftragslage rückläufig ist. Anstatt eine betriebsbedingte Kündigung mit ungewissem Ausgang vorzunehmen, bietet sie der Mitarbeiterin einen Aufhebungsvertrag an: Beendigung zum Monatsende, eine Abfindung in Höhe von zwei Monatsgehältern und Freistellung in der letzten Arbeitswoche, damit sie sich um Bewerbungen kümmern kann. Beide Seiten unterschreiben – das Arbeitsverhältnis endet reibungslos und ohne gerichtliche Auseinandersetzung.

Wichtig im Arbeitsrecht: Ein Aufhebungsvertrag muss schriftlich vorliegen (§ 623 BGB) und von beiden Seiten im Original unterschrieben werden. Zudem droht für den Arbeitnehmer eine Sperrzeit beim Arbeitslosengeld (in der Regel 12 Wochen), wenn er durch den Aufhebungsvertrag „freiwillig“ aus dem Job ausscheidet. Arbeitgeber sollten fair verhandeln und nicht drängen – seit einem BAG-Urteil 2019 gilt das Gebot des fairen Verhandelns: Wird ein Arbeitnehmer unzulässig unter Druck gesetzt oder überrumpelt, kann der Aufhebungsvertrag unwirksam sein. Daher: genügend Bedenkzeit einräumen und keine unfairen Tricks, dann klappt’s auch ohne juristisches Nachspiel.

Mietrecht: Mietvertrag einvernehmlich aufheben

Auch im Mietrecht kommen einvernehmliche Aufhebungen vor – zumeist, wenn Mieter und Vermieter Interesse an einer früheren Beendigung des Mietverhältnisses haben. Normalerweise sind Mieter durch Kündigungsfristen (oft 3 Monate) gebunden, Vermieter bei Wohnraum sogar noch strenger. Durch eine Aufhebungsvereinbarung im Mietrecht kann man jedoch flexibel einen Auszugstermin vereinbaren, der beiden passt, ohne die gesetzlichen Fristen einhalten zu müssen.

Beispiel: Eine Startup-Firma hat Büroräume gemietet, merkt aber nach einem Jahr, dass die Fläche zu klein ist. Der Mietvertrag läuft eigentlich noch zwei Jahre. Glück im Unglück: Der Vermieter hat einen anderen Interessenten für die Fläche. Mieter und Vermieter schließen einen Mietaufhebungsvertrag: Der Mieter zieht in drei Monaten aus, zahlt noch diesen Zeitraum Miete, und der Vermieter verzichtet auf die vertraglich eigentlich vereinbarte Kündigungsentschädigung. Zusätzlich wird geregelt, dass die Kaution innerhalb von 2 Monaten nach Auszug zurückgezahlt wird und etwaige Schäden bis dahin begutachtet werden. Beide Seiten profitieren – der Mieter kann schneller in ein größeres Büro umziehen, der Vermieter erzielt nahtlos neue Mieteinnahmen.

Bei Mietaufhebungen sollte man alle praktischen Punkte klären: Wohnungsübergabe bzw. Rückgabe der Mietsache, Verrechnung der Kaution, Nebenkostenabrechnung, eventuelle Nachmieterstellung usw. Eine schriftliche Vereinbarung ist hier zwar nicht gesetzlich vorgeschrieben, aber absolut empfehlenswert – allein um Schwarz auf Weiß zu haben, wann Schlüsselübergabe ist und dass keine Partei später Forderungen stellt („Du hast aber noch den Keller voll Gerümpel gelassen!“ – solche Diskussionen erspart man sich lieber durch klare Abmachungen).

Geschäftsbeziehungen: Aufhebung von Projekt- oder Dienstleistungsverträgen

In Geschäftsbeziehungen zwischen Unternehmen (B2B) sind Verträge an der Tagesordnung – vom Liefervertrag über Beratungs- oder Dienstleistungsverträge bis zu gemeinsamen Projekten. Wenn hier eine Seite aussteigen will oder das Projekt nicht mehr sinnvoll erscheint, ist eine Vertragsaufhebung oft der eleganteste Ausweg. Gerade langfristige Kooperationen können sich über die Zeit überholen. Wichtig ist, die Aufhebung professionell zu gestalten, um die Geschäftsbeziehung nicht unnötig zu belasten (man begegnet sich ja vielleicht später wieder im Markt!).

Beispiel: Ein mittelständisches Unternehmen hat mit einem IT-Dienstleister einen Vertrag über die Entwicklung einer Software geschlossen. Während der Umsetzung merkt der Kunde jedoch, dass die Software nicht mehr zu seiner strategischen Neuausrichtung passt. Statt das Projekt „gegen die Wand“ zu fahren, vereinbaren beide Seiten einen Aufhebungsvertrag: Der Vertrag wird zum nächsten Quartalsende beendet. Der Kunde zahlt dem Dienstleister eine Vergütung für die bis dahin geleistete Arbeit und eine kleine Ausgleichszahlung, damit dessen Aufwände gedeckt sind. Im Gegenzug verzichtet der Dienstleister auf etwaige Schadenersatzansprüche wegen der vorzeitigen Beendigung. Beide einigen sich zudem darauf, die bereits programmierten Module dem Kunden zu übergeben. So endet die Zusammenarbeit im Guten und jeder kann sich neu orientieren.

Für solche geschäftlichen Aufhebungen gilt: Transparenz und Fairness sichern die Geschäftsbeziehung. Keine der Parteien sollte das Gefühl haben, übervorteilt zu werden. Man einigt sich idealerweise auf eine faire Kostenverteilung (z. B. der Kunde übernimmt bereits bestellte Materialien, der Dienstleister erstattet eventuell schon gezahltes Honorar anteilig zurück etc.). Ebenfalls ratsam ist eine Klausel, die die Haftung regelt – beispielsweise dass keine Seite wegen Nichterfüllung des Restvertrags Ansprüche stellt. Damit ist klar: Nach Abschluss der Aufhebung schaut man nach vorn und nicht zurück.

Risiken und typische Fehler vermeiden

Wie jede vertragliche Vereinbarung birgt auch die Vertragsaufhebung einige Fallstricke.

Hier sind typische Fehler, die Sie unbedingt vermeiden sollten:

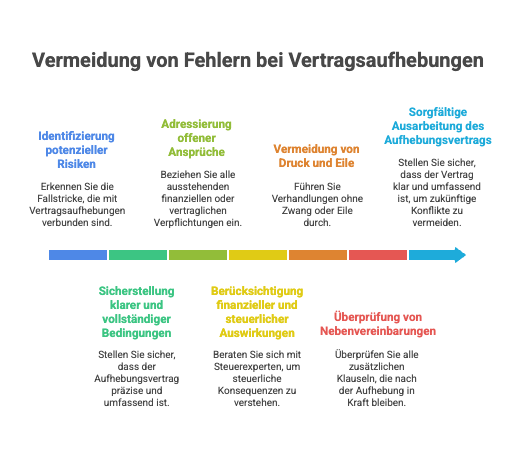

- Unklare oder unvollständige Regelungen: Ein Aufhebungsvertrag, der vage bleibt („Die Parteien sind sich einig, den Vertrag aufzulösen“), hilft im Zweifel niemandem. Unklarheiten eröffnen Tür und Tor für spätere Streitigkeiten. Achten Sie daher auf präzise Formulierungen. Besser etwas deutlicher schreiben als hinterher vor Gericht darüber streiten, was gemeint war. Jede Vereinbarung sollte vollständig sein – was nicht geregelt ist, kann später zum Problem werden.

- Offene Forderungen nicht adressiert: Einer der häufigsten Fehler ist es, zu vergessen, gewisse Ansprüche zu erwähnen. Beispiel: Man hebt einen Liefervertrag auf, aber erwähnt nicht, was mit schon gelieferten, aber noch unbezahlten Waren ist. Oder im Arbeitsverhältnis: Man vergisst zu regeln, was mit noch offenen Urlaubsansprüchen passiert. Die Folge: Nach der Aufhebung stellt eine Seite Forderungen („Übrigens, du schuldest mir noch…“). Solche Überraschungen vermeidet man, indem man alle offenen Posten in den Vertrag aufnimmt – entweder mit dem Hinweis, dass sie abgegolten sind, oder wie sie beglichen werden.

- Finanzielle und steuerliche Auswirkungen ignorieren: Besonders bei Abfindungen oder Ausgleichszahlungen kann es steuerlich zur Sache gehen. Beispielsweise werden Abfindungen zwar steuerbegünstigt behandelt (Stichwort Fünftelregelung), können aber dennoch einen Spitzensteuersatz auslösen. Auch im B2B-Bereich: Eine Ausgleichszahlung kann umsatzsteuerliche Folgen haben (je nach Gestaltung). Unternehmer sollten daher ihren Steuerberater einweihen, wenn nennenswerte Zahlungen fließen, damit das Finanzamt nicht unerwartet mitnascht. Und im Arbeitsrecht, wie erwähnt, droht die Sperrzeit fürs Arbeitslosengeld – als Arbeitgeber sollte man fairerweise darauf hinweisen oder zumindest Verständnis haben, falls der Mitarbeiter deshalb zögert.

- Druck und Hektik beim Abschluss: Eine Vertragsaufhebung sollte freiwillig erfolgen. Übt eine Seite erheblichen Druck aus („Unterschreiben Sie sofort, sonst…“), kann das nicht nur die Beziehung zerstören, sondern sogar rechtlich problematisch sein. Im Arbeitsrecht führt ein Verstoß gegen das Gebot des fairen Verhandelns zur Unwirksamkeit des Aufhebungsvertragsbundesarbeitsgericht.de. Auch in anderen Fällen könnte arglistige Täuschung oder Drohung zur Anfechtung berechtigen. Daher: Nehmen Sie sich Zeit, lassen Sie der anderen Partei Bedenkzeit und die Möglichkeit, den Entwurf zu prüfen – im Zweifel auch durch einen Anwalt. Hektik ist ein schlechter Ratgeber, Fehler schleichen sich ein und das Vertrauen geht verloren. Eine ruhige, gut vorbereitete Verhandlung führt fast immer zu besseren Ergebnissen.

- Nebenabreden übersehen: Manchmal gibt es im ursprünglichen Vertrag Klauseln, die bei Beendigung greifen – z. B. Wettbewerbsverbote, Geheimhaltungspflichten oder Vertragsstrafen bei vorzeitiger Kündigung. Vergessen Sie nicht, im Aufhebungsvertrag dazu etwas zu sagen. Entweder bestätigen, dass diese Regelungen bestehen bleiben (etwa die Verschwiegenheit soll fortgelten), oder ausdrücklich darauf verzichten. Nichts ist ärgerlicher, als nach Vertragsende plötzlich über ein weiter bestehendes Wettbewerbsverbot zu stolpern, von dem man annahm, es sei obsolet.

Zusammengefasst: Sorgfalt vor Schnellschuss. Ein sauber ausgearbeiteter Aufhebungsvertrag verhindert, dass die vermeintliche Erlösung vom Vertrag am Ende neue Konflikte hervorruft.

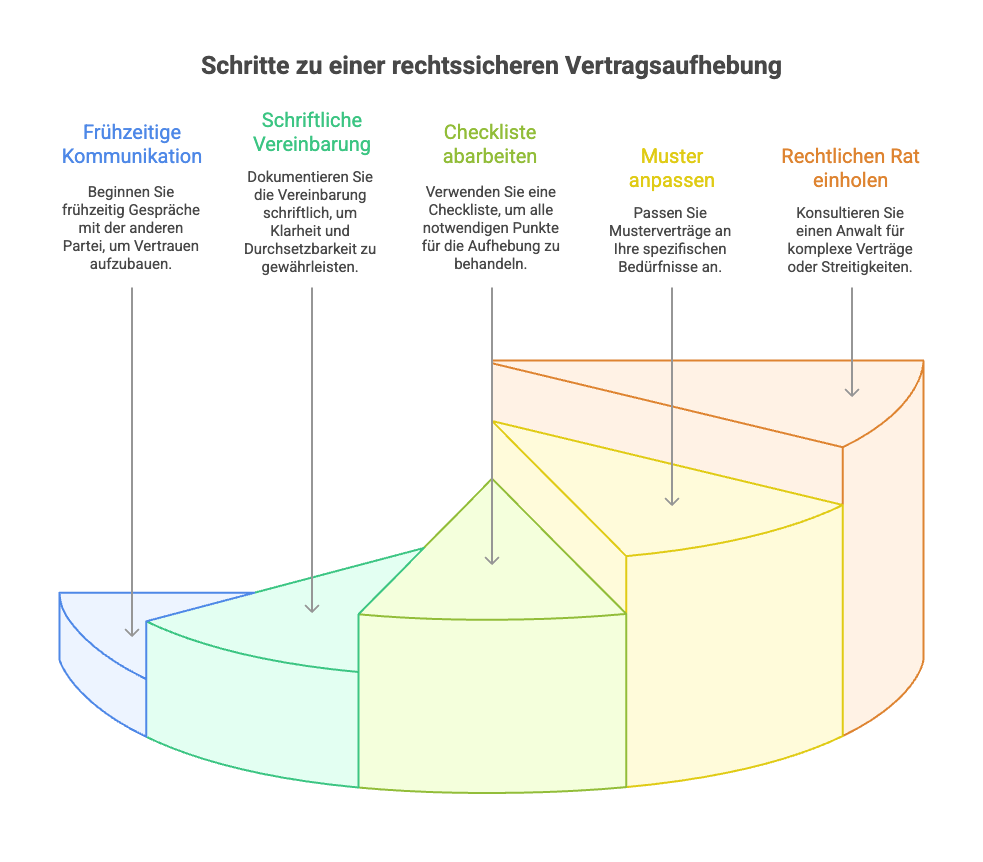

Tipps für eine rechtssichere Vertragsaufhebung

Wie stellen Sie sicher, dass Ihre Vertragsaufhebung tatsächlich hält, was sie verspricht?

Mit diesen Praxistipps gelingt eine rechtssichere und professionelle Abwicklung:

- Frühzeitig das Gespräch suchen: Wenn absehbar ist, dass man einen Vertrag beenden möchte, reden Sie offen mit der anderen Seite. Überraschungsaktionen schaffen Misstrauen. Eine faire und transparente Kommunikation erhöht die Bereitschaft, einer Aufhebung zuzustimmen.

- Schriftlich fixieren: Mündliche Abreden sind nett, schriftliche sind besser. Halten Sie die Einigung immer schriftlich fest, unterschrieben von allen Parteien. So haben alle etwas in der Hand. Nutzen Sie dabei eine klare Sprache ohne juristisches Kauderwelsch – der Vertrag soll von allen verstanden werden. (Im Zweifel kann man einen Entwurf auch vom Anwalt prüfen lassen, bevor man ihn unterschreibt.)

- Checkliste abarbeiten: Erstellen Sie eine Checkliste der Punkte, die geregelt werden müssen. Zum Beispiel:

- Vertragsparteien und Referenz zum ursprünglichen Vertrag korrekt angegeben?

- Beendigungsdatum eindeutig festgelegt?

- Offene Zahlungen oder Leistungen geklärt (Wer zahlt wem noch was? Müssen Waren/Dokumente zurückgegeben werden?)

- Was passiert mit bereits erbrachten Leistungen? (Behalten, zurückgeben, bezahlen?)

- Gibt es Dritte, die informiert werden müssen? (Bei Mietaufhebung z. B. Hausverwaltung, bei Projekten ggf. Unterauftragnehmer)

- Enthält der Aufhebungsvertrag eine Klausel, dass damit alle Ansprüche abgegolten sind, um finale Rechtssicherheit zu haben?

- Formalien beachtet (Schriftform, Unterschriften aller Berechtigten, Datum, evtl. Notar bei bestimmten Verträgen)?

- Vertragsparteien und Referenz zum ursprünglichen Vertrag korrekt angegeben?

- Muster nutzen – aber individuell anpassen: Es ist vollkommen legitim, sich an Musterverträgen zu orientieren. Industrie- und Handelskammern (IHK) oder Anwaltsverbände stellen oft kostenlose Vorlagen bereit. Ein Muster bietet eine gute Struktur und Formulierungshilfen. Denken Sie jedoch daran, jede Vorlage an den konkreten Fall anzupassen. Kein Muster der Welt kennt die Besonderheiten Ihres Vertrags so gut wie Sie selbst. Streichen oder ergänzen Sie also Punkte, wo nötig. Im Zweifel lieber einen Experten über den finalen Text schauen lassen – sicher ist sicher.

- Juristischen Rat einholen, wenn nötig: Apropos Experten – zögern Sie nicht, einen Rechtsanwalt hinzuzuziehen, wenn der Vertrag kompliziert oder der Streitfall vorprogrammiert ist. Gerade bei hohen Vermögenswerten oder komplexen Vertragsgeflechten (etwa bei Gesellschafterverträgen, großen Lieferverträgen, internationalen Elementen) kann ein Anwalt nicht nur rechtliche Fallstricke erkennen, sondern auch bei den Verhandlungen helfen. Es geht darum, eine tragfähige Lösung zu finden, die beide Seiten akzeptieren und die vor Gericht Bestand hätte, sollte doch einmal jemand unzufrieden werden. Die Kosten für Beratung sind meist gut investiert – sie stehen in keinem Verhältnis zu den möglichen Kosten eines Rechtsstreits, wenn die Aufhebung schiefläuft.

Zum Schluss dieses Abschnitts ein pragmatischer Tipp: Bleiben Sie professionell und höflich. Eine Vertragsaufhebung erfolgt oft in einer Situation, die für mindestens eine Seite unschön ist (Jobverlust, Verlust eines Kunden etc.). Ein wertschätzender Umgangston und faire Konditionen können viel dazu beitragen, dass alle Parteien ohne Groll auseinandergehen. Ihr Gegenüber wird sich daran erinnern – und Ihr Ruf als seriöser Geschäftspartner bleibt intakt.

.svg)