Stellen Sie sich vor, Ihr Unternehmen startet ein wichtiges Projekt – doch keiner hat schwarz auf weiß festgehalten, wer eigentlich was bis wann liefern muss. Chaos und Missverständnisse sind vorprogrammiert. Hier kommt die Leistungsvereinbarung ins Spiel. Doch was verbirgt sich dahinter genau? Kurz gesagt: eine Leistungsvereinbarung ist das schriftliche Commitment, das klare Verhältnisse schafft. Für Unternehmen ist sie essenziell, weil sie Rollen, Erwartungen und Zuständigkeiten unmissverständlich definiert. Das Ergebnis: Rechtssicherheit, mehr Vertrauen zwischen den Vertragspartnern und weniger Streitigkeiten im Projektalltag.

In einer zunehmend komplexen Geschäftswelt mit vielen Beteiligten braucht es einen klaren Fahrplan. Leistungsvereinbarungen fungieren als rote Linie, an der sich alle orientieren – so ziehen alle an einem Strang und führen Projekte effizient zum Ziel, ohne unnötige Reibungen. In diesem Artikel erfahren Sie, was genau unter einer Leistungsvereinbarung zu verstehen ist, wie Sie diese rechtssicher gestalten und welche Praxis-Tipps Ihnen helfen, typische Fallstricke zu vermeiden. Außerdem zeigen wir, wie digitale Tools wie top.legal das Vertragsmanagement erheblich erleichtern können.

Definition: Was genau ist eine Leistungsvereinbarung?

Eine Leistungsvereinbarung – manchmal auch Leistungsvertrag genannt – ist im Kern ein Vertrag zwischen zwei (oder mehr) Parteien, der die zu erbringenden Leistungen detailliert festlegt. Das umfasst den Leistungsumfang, Qualitätsstandards, zeitliche Vorgaben und die Kosten, ebenso wie die Rechte und Pflichten beider Seiten. Anders gesagt: Beide Parteien einigen sich verbindlich darauf, wer was in welcher Qualität bis wann liefert und was im Gegenzug dafür zu zahlen ist. Diese Vereinbarung dient als klare Referenz für die Zusammenarbeit und minimiert Interpretationsspielräume.

Abgrenzung zu Dienstleistungsvertrag und Werkvertrag: Oft tauchen im Geschäftsalltag Begriffe wie Dienstleistungsvertrag oder Werkvertrag auf. Worin liegt der Unterschied zur Leistungsvereinbarung? Im Grunde kann eine Leistungsvereinbarung sowohl Elemente eines Dienstvertrags als auch eines Werkvertrags enthalten – je nach Art des Geschäfts. Ein Dienstvertrag verpflichtet den Dienstleister, eine Tätigkeit nach bestem Bemühen auszuführen, ohne einen konkreten Erfolg zu schulden (z.B. laufende Beratungsleistungen). Ein Werkvertrag hingegen zielt auf ein konkretes Ergebnis ab: Der Auftragnehmer schuldet einen bestimmten Erfolg oder ein fertiges „Werk“ (z.B. Entwicklung einer Software mit definiertem Funktionsumfang) und haftet dafür, wenn dieses Werk Mängel aufweist. Die Leistungsvereinbarung ist hier oft flexibler und wird gerne bei wiederkehrenden oder laufenden Leistungen eingesetzt, während der Werkvertrag einmalige Leistungen mit klar definiertem Endergebnis regelt.

Typische Inhalte einer Leistungsvereinbarung: Damit eine Leistungsvereinbarung rechtssicher und vollständig ist, dürfen einige Kernpunkte nicht fehlen.

Typischerweise umfasst sie folgende Bestandteile:

- Leistungsbeschreibung: Konkrete Beschreibung der vereinbarten Leistung(en). Was genau wird geliefert oder geleistet? Je detaillierter, desto geringer das Risiko von Missverständnissen.

- Qualitätsanforderungen: Es sollten klare Standards (z.B. bestimmte Normen oder KPIs) definiert werden, damit alle dieselbe Vorstellung von der erwarteten Qualität haben.

- Zeitplan und Fristen: Bis wann muss welche Leistung erbracht sein? Hier werden Deadlines, Meilensteine und Laufzeiten festgelegt. Klare Fristen sorgen für Planungssicherheit und messbaren Fortschritt.

- Pflichten und Verantwortlichkeiten: Wer übernimmt welche Aufgaben? Auch auf Seiten des Auftraggebers sollten Mitwirkungspflichten definiert werden (z.B. Bereitstellung von Informationen oder Ressourcen). Eine klare Rollenverteilung verhindert böse Überraschungen.

- Vergütung und Zahlungsbedingungen: Wie viel wird bezahlt und wann (z.B. Festpreis vs. nach Aufwand, Zahlungsfristen, Boni) – all das sollte klar geregelt sein.

- Rechte bei Leistungsstörungen: Was passiert, wenn etwas schiefgeht? Gewährleistung, Nachbesserung, Haftung und ggf. Vertragsstrafen sollten geregelt sein, damit beide Seiten im Problemfall ihre Rechte und Pflichten kennen.

- Vertragsdauer und Kündigung: Wie lange läuft die Vereinbarung und unter welchen Bedingungen kann sie vorzeitig beendet werden? Befristete oder unbefristete Laufzeit, Verlängerungsklauseln und Kündigungsfristen sollten eindeutig festgelegt sein.

Eine umfassende Leistungsvereinbarung lässt kaum Raum für Interpretationen – und genau das ist ihr großer Vorteil.

Vorteile klarer Leistungsvereinbarungen

Gut gemachte Leistungsvereinbarungen kosten zwar etwas Zeit in der Erstellung, zahlen sich aber während der Projektdurchführung zigfach aus. Die wichtigsten Vorteile auf einen Blick:

- Rechtssicherheit: Eine schriftliche, eindeutig formulierte Leistungsvereinbarung dient als rechtliches Sicherheitsnetz. Im Streitfall kann man sich auf die vereinbarten Regelungen berufen. Klare Klauseln und definierte Verantwortlichkeiten machen es einfacher, Ansprüche durchzusetzen und Unstimmigkeiten gar nicht erst aufkommen zu lassen.

- Weniger Konflikte: Viele Konflikte entstehen durch Unklarheiten. Durch eine detaillierte Leistungsbeschreibung und festgelegte Qualitätskriterien wissen beide Seiten genau, woran sie sind. Das reduziert Reibungspunkte erheblich. Eine gemeinsame Vertragsgrundlage sorgt dafür, dass Diskussionen sachlich und auf Basis von Fakten geführt werden können.

- Höhere Effizienz: Klare Absprachen bedeuten effizienteres Arbeiten. Alle Beteiligten können Ressourcen optimal einplanen, weil Fristen und Deliverables bekannt sind. Niemand muss ständig nachfragen oder Dinge „hinterherlaufen“. Mit der Klarheit steigt auch das gegenseitige Vertrauen – und damit die Produktivität. Insgesamt läuft das Projekt reibungsloser und oft schneller.

Zusammengefasst sorgt eine solide Leistungsvereinbarung dafür, dass vor dem Projektstart Klarheit herrscht – was nach dem Start enorm Zeit und Nerven spart.

Schritt-für-Schritt: Leistungsvereinbarung erstellen

Wie geht man praktisch vor, um eine belastbare Leistungsvereinbarung aufzusetzen?

Folgen Sie diesen Schritten:

- Leistung und Qualität festlegen: Formulieren Sie klar, was geliefert werden soll, und definieren Sie die Qualitätskriterien dafür. Vermeiden Sie vage oder mehrdeutige Angaben. Legen Sie zudem fest, woran man erkennt, dass die Leistung erfolgreich erbracht wurde (konkrete Abnahmekriterien).

- Zeitplan und Fristen vereinbaren: Definieren Sie Meilensteine und Endtermine. Ein detaillierter Zeitplan (ggf. als Anhang) hilft bei der Orientierung. Legen Sie auch fest, was passiert, wenn Fristen nicht eingehalten werden – zum Beispiel Pufferzeiten, Eskalationsstufen oder Vertragsstrafen bei erheblichen Verzögerungen.

- Verantwortlichkeiten klären: Halten Sie fest, wer für welche Aufgaben verantwortlich ist – auf beiden Seiten. Beispiel: "Der Auftraggeber liefert bis zum 01.08. alle nötigen Daten und Materialien." So entstehen keine Lücken, in denen jeder auf den anderen zeigt.

- Vergütung und Zahlungsmodalitäten regeln: Vereinbaren Sie eindeutig, wie viel für die Leistung gezahlt wird und wann. Wird in Raten oder nach Meilensteinen bezahlt? Gibt es eine Vorauszahlung oder einen Bonus bei Übertreffen der Ziele? Solche Punkte sollten im Voraus feststehen.

- Rechtliche Absicherungen einbauen: Legen Sie fest, wie mit Problemen umgegangen wird. Definieren Sie z.B. Gewährleistungsfristen (wenn ein Werk geschuldet ist), Haftungsgrenzen und den Umgang mit Änderungen oder Streitfällen. Eine Change-Request-Klausel kann regeln, wie nach Vertragsbeginn auftretende Änderungswünsche behandelt werden.

Häufige Fehler vermeiden: Achten Sie darauf, typische Stolperfallen zu umgehen. Ein häufiger Fehler ist, dass Leistungen nicht konkret genug beschrieben werden – Begriffe wie "zeitnah" oder "nach Absprache" bieten Spielraum für Interpretationen. Ebenfalls kritisch: Wesentliches nur mündlich abmachen statt schriftlich festzuhalten. Was am Telefon besprochen wurde, zählt wenig, wenn es nicht im Vertrag steht. Und lassen Sie sich nicht unnötig unter Zeitdruck setzen – ein durchdachter Vertrag ist wichtiger als eine schnelle Unterschrift.

Praxisbeispiel: Ein mittelständisches Unternehmen beauftragt eine Marketing-Agentur mit einer Kampagne. In der Leistungsvereinbarung werden der Umfang (z.B. 5 Videos und 10 Posts in 8 Wochen), Qualitätskriterien (Full-HD-Videoqualität), Zeitplan (Launch bis 30.09.), Mitwirkungspflichten des Auftraggebers (Bereitstellung von Material bis 01.08.), Vergütung sowie Konsequenzen bei Verzögerungen (z.B. Honorarabzug von 5% pro verspäteter Woche) festgehalten. So wissen beide Seiten genau, woran sie sind.

Herausforderungen in der Praxis und Lösungen

Trotz sorgfältiger Planung kann es in der Praxis zu Problemen kommen. Am häufigsten sind unklare Leistungsbeschreibungen, nachträgliche Änderungswünsche (Scope Creep) oder Verzögerungen im Zeitplan. Die Gegenmittel: klare, schriftlich fixierte Definitionen von Anfang an, ein vereinbartes Change-Management-Verfahren für Änderungen und realistische Pufferzeiten für Termine. So lassen sich viele Konflikte vermeiden, bevor sie entstehen.

Digitale Lösungen: Leistungsvereinbarungen effizient verwalten

Viele Unternehmen verwalten ihre Verträge heute digital. Spezialisierte Vertragsmanagement-Software (auch CLM-Software für Contract Lifecycle Management) wie top.legal hilft, Leistungsvereinbarungen über den gesamten Lebenszyklus hinweg effizient zu steuern. Was heißt das konkret?

Zentrale Ablage & Transparenz: Digital abgelegte Verträge sind jederzeit und von überall für berechtigte Personen abrufbar. Schluss mit dem Wühlen in Aktenordnern! Jede Leistungsvereinbarung liegt in einem zentralen Repository. Alle Beteiligten sehen stets die aktuelle Version, und Änderungen gehen nicht verloren. Dank Suchfunktionen lassen sich Verträge nach Stichworten (z.B. Projektname oder Leistungsgegenstand) in Sekunden finden – das spart enorm Zeit.

Automatisierung und Vorlagen: Moderne Tools bieten Vertragsvorlagen und sogar KI-gestützte Textvorschläge, um gängige Klauseln abzudecken. Sie müssen nicht jedes Mal das Rad neu erfinden. Wenn Sie eine neue Leistungsvereinbarung erstellen, können Sie auf bewährten Vorlagen aufbauen, in denen die wichtigsten Punkte bereits enthalten sind. Nur projektspezifische Details werden ergänzt. Das reduziert Fehler und sorgt für konsistente Qualität. Routineaufgaben wie Erinnerungen oder Freigaben lassen sich ebenfalls automatisieren.

Fristenmanagement: Digitales Vertragsmanagement brilliert beim Thema Fristen. Software wie top.legal überwacht alle Deadlines, Meilensteine und Kündigungsfristen automatisch. Sie erhalten rechtzeitig Benachrichtigungen, wenn etwas ansteht. Das Risiko, wichtige Termine zu verpassen, sinkt gegen Null. Gleichzeitig sehen Sie in der Vertragsübersicht auf einen Blick, welche Verpflichtungen als nächstes fällig werden – die Transparenz steigt enorm.

E-Signatur & Versionierung: Ein weiterer Vorteil digitaler Lösungen: Verträge können elektronisch rechtsgültig unterschrieben werden. Das lästige Ausdrucken und Einscannen entfällt. Zudem behalten Sie dank Versionshistorie immer den Überblick, wer wann welche Änderung vorgenommen hat. Die Software protokolliert den gesamten Verlauf – ein vollständiger Audit Trail schafft Vertrauen und Nachvollziehbarkeit.

Top.legal ermöglicht es, eine Leistungsvereinbarung auf Basis einer Vorlage zu erstellen, online zu verhandeln und digital zu unterschreiben. Alle Änderungen werden automatisch dokumentiert und Fristen überwacht – so geht kein Detail verloren.

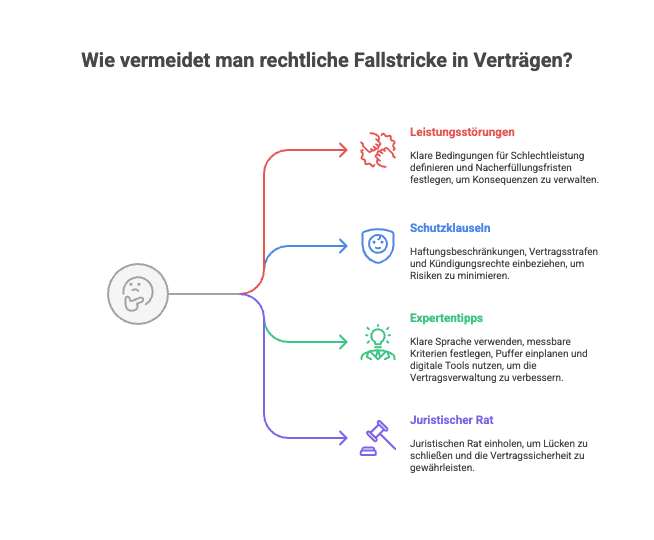

Rechtliche Fallstricke und Tipps zur Vermeidung

Selbst mit größter Sorgfalt gibt es rechtliche Fallstricke, die man im Blick haben sollte. Worauf sollten Sie besonders achten – und wie sichern Sie sich ab?

Leistungsstörungen: Was, wenn die vereinbarte Leistung gar nicht oder nur mangelhaft erbracht wird? Dann greifen vertragliche Regelungen und – falls nötig – die gesetzlichen Vorschriften. Oft wird im Vertrag eine Frist zur Nacherfüllung vereinbart: Der Dienstleister erhält die Chance, Fehler auszubessern. Gelingt das nicht, treten festgelegte Konsequenzen in Kraft, z.B. Minderung der Vergütung oder Schadensersatz. Im Extremfall steht am Ende die Kündigung oder ein Rücktritt vom Vertrag. Beschreiben Sie schon im Vertrag klar, was als Schlechtleistung gilt und wie in so einem Fall vorzugehen ist, damit beide Seiten wissen, worauf sie sich einlassen.

Wichtige Schutzklauseln: Einige Klauseln sind besonders wichtig, um Risiken zu minimieren:

- Haftungsbeschränkung: Begrenzen Sie vertraglich, bis zu welcher Höhe jeder Partner für Schäden haftet. Oft werden z.B. indirekte Schäden oder entgangener Gewinn ausgeschlossen, um das Haftungsrisiko einzudämmen.

- Vertragsstrafe: Für kritische Termine oder Pflichten kann eine Vertragsstrafe vorgesehen werden. Sie setzt einen finanziellen Anreiz, pünktlich zu liefern. Wichtig ist, dass die Strafe angemessen bleibt, sonst ist sie womöglich unwirksam.

- Kündigungsrechte: Gerade bei Dauerleistungen sollte klar geregelt sein, wann und wie vorzeitig gekündigt werden kann. Definieren Sie wichtige Gründe für eine außerordentliche Kündigung und legen Sie angemessene Fristen fest.

Expertentipps von top.legal: Zum Schluss noch ein paar Best Practices aus unserer Sicht:

- Klare Sprache: Verwenden Sie einfache, verständliche Formulierungen. Auch Nicht-Juristen müssen den Vertragstext verstehen können.

- Messbare Kriterien: Machen Sie Leistungen messbar, z.B. durch konkrete Zahlen oder KPIs. So lässt sich der Erfolg später objektiv prüfen.

- Puffer einplanen: Planen Sie Zeit- und Budgetpuffer ein. Ein kleines Polster sorgt dafür, dass nicht gleich ein Vertragsbruch vorliegt, wenn es mal zu Verzögerungen kommt.

- Digitale Tools nutzen: Setzen Sie Software (z.B. top.legal) fürs Vertragsmanagement ein. So behalten Sie Fristen, Versionen und Verpflichtungen im Blick und sparen Zeit.

- Expertenrat einholen: Wenn Sie unsicher sind, holen Sie juristischen Rat ein. Eine kurze Prüfung durch einen Anwalt kann helfen, Lücken zu schließen und den Vertrag wirklich wasserdicht zu machen.

.svg)